Volvió el dólar a Bs 4,30, sin necesidad del FMI

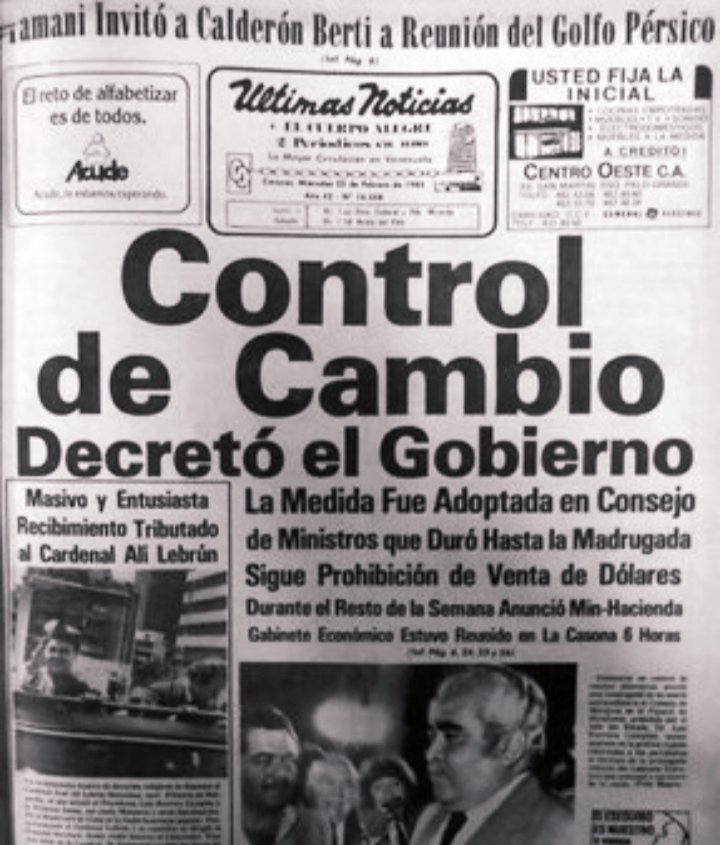

La tasa de cambio que contribuyó, entre 1964 y 1983, de manera significativa a la estabilidad financiera y al sostén de una inflación anual menor al diez por ciento durante casi dos décadas, y que sucumbió el 18 de febrero de 1983 ante el agotamiento del modelo rentista caracterizado por la incapacidad del aparato económico para transformar los ingresos petroleros en una diversificada industria nacional, regresó a las pantallas de las mesas cambiarias.

El dólar a 4,30 bolívares se había transformado en una divisa tan barata, que facilitaba importaciones capaces de frustrar cualquier intento por fomentar la industria nacional, al tiempo de constituirse en el canal expedito para que los potentados nacionales y la banca internacional desangraran al país: los primeros, manipulando al Estado para, como decía Juan Pablo Pérez Alfonzo, fundador de la Opep, montar el Festín de las divisas petroleras y colocarlas en el exterior; los segundos, usando artimañas para coaccionar al país a endeudarse, incluso cuando las entradas de dólares petroleros para nada justificaban pedir préstamos.

Tal como reseña Rafael Cartay, en su ensayo Las Crisis Económicas y sus Repercusiones en la Economía Venezolana, editado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, “Dada su condición de país monoproductor, dependiente del comercio exterior, en el siglo XIX, de sus exportaciones de café y de cacao; en el siglo XX, de sus exportaciones petroleras, la economía venezolana es muy vulnerable a las fluctuaciones de los precios de tales productos en el mercado internacional”.

Café: de tinto a guarapo

Sometida a las recurrentes crisis en los mercados internacionales, la moneda venezolana se ve afectada durante el siglo XIX por las fluctuaciones de los precios del café en 1825, 1836, 1857, 1882, 1890. E ingresa a la vida republicana del siglo XX con grandes problemas fiscales derivados de las guerras intestinas y de la costosa guerra independentista.

“La crisis de 1902 fue el resultado de esta situación. A principios del siglo XX, la deuda total del país más su servicio superaba en más de diez veces los ingresos fiscales de la nación, e incapacitó al gobierno para cancelarla. Todo eso sirvió de excusa para el bloqueo del país en diciembre de 1902, manifestado en la captura y destrucción de la marina de guerra, en el control de las costas y los puertos venezolanos por la alianza europea, concretamente anglogermana”, dice Cartay.

De nuevo surgió en 1909 otra crisis causada por la sobreproducción mundial, que derribó los precios de los productos agrícolas, seguida por otra en 1914 por causa de la Guerra de los Balcanes, que deprimió a los productores de materias primas y de alimentos. Luego llegó la crisis de 1920-1921 que tumbó las exportaciones venezolanas y de seguidas vino la Gran Depresión de 1929, la cual echó al piso el consumo de café y cacao, devalúa al dólar y reduce las inversiones petroleras a escalada mundial.

La crisis, combinada con el alto valor del bolívar, pues no se devaluó en esa oportunidad, puso fin a la etapa agrario-exportadora de la economía venezolana y aumentó la dependencia económica nacional con respecto al petróleo.

Otra crisis surge en 1957-1963. Depuesta la dictadura de Pérez Jiménez, el gobierno toma medidas sociales de cara al inestable ambiente político existente por las sublevaciones militares y la subversión guerrillera. También aplica la política de no otorgar nuevas concesiones petroleras, crea la empresa estatal CVP y es decisiva su participación en la creación de la Opep.

“Las empresas petroleras extranjeras, sintiéndose amenazadas por el aumento del Impuesto sobre la Renta y la anulación de las concesiones petroleras recibidas durante el periodo perezjimenista, redujeron sensiblemente el ritmo de sus actividades de exploración y perforación. El sector construcción se ve afectado y con él se reducen las fuentes de empleos”.

Cartay cuenta que el gobierno decidió aumentar el gasto, incrementó la presión tributaria y recurrió a más crédito público, que se tradujo en una gestión fiscal deficitaria. Se agudizó la salida de divisas y las reservas internacionales pasan de 1.396 millones de dólares en 1957, a 583 millones en 1962. En 1960 establece un control de cambios. A partir de 1962 la economía comienza a recuperarse. Hay saldo positivo en la balanza de pagos, se estabiliza el tipo de cambio en el mercado libre y suben las reservas internacionales. En enero de 1964 se elimina el control de cambio y se formaliza la devaluación del bolívar, con cambio libre de Bs 4,50 por dólar.

A partir de 1970 sube el precio del barril de petróleo por el aumento del consumo mundial y el estallido de la cuarta guerra árabe israelí. No obstante, a finales de 1973 la economía estadounidense entra en recesión. Hay déficits en la balanza de pagos con incidencia sobre el sistema monetario y en la producción industrial y el desempleo, depresión que se tradujo para Venezuela en la disminución de la producción y la exportación de petróleo.

Es así como apenas los precios del petróleo se vinieron abajo y con ellos las reservas internacionales. El gobierno del presidente Luis Herrera Campins (1979-1984) se percata del riesgo de fracturar las importaciones y de caer en insolvencia para pagar la deuda. Entonces decide devaluar, acabar con el 4,30. Eso sí, los mismos que sacaban los dólares baratos del país, usaron sus privilegios para informarse de la venidera devaluación, y se atosigaron de más divisas.

CAP acepta el Consenso de Washington

Pero la devaluación no logró solventar los problemas estructurales incrustados en el modelo rentista. El gobierno de Carlos Andrés Pérez decide entonces inscribirse en la ola monetarista del libre mercado delineada por el Consenso de Washington, una receta de diez recomendaciones de política económica formuladas en 1989 por el economista inglés John Williamson, acogidas y aplicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el Banco Mundial y por el Tesoro de Estados Unidos, las tres instituciones con sede en Washington.

Para el trío, había dos causas fundamentales provocadoras de la crisis en Latinoamérica. Por un lado, el proteccionismo y el excesivo intervencionismo del Estado, y por otro, la incapacidad del gobierno para controlar el déficit público. Pero a trastienda, las diez medidas buscaban garantizar el pago de las deudas ya contraídas por los países con la banca internacional, y el reintegro de los préstamos que otorgaría el FMI, sin dejar a un lado adquirir recursos naturales y empresas públicas a precios por debajo de sus valores reales.

Y para que los países pagaran sus deudas exigían aplicar disciplina fiscal y reordenación del gasto público, que en la práctica se traduce en reducción de los presupuestos de educación, salud, aparato judicial, aumento de las tarifas y reducción y hasta eliminación de subsidios. Exigen reforma tributaria que incluyó aumento de IVA y terminó afectando a las familias de menores ingresos. Añaden liberar las tasas de interés que también liberó al sistema financiero, que se derrumbó en sucesivas crisis bancarias. Incluyen tipo de cambio marcado, también, por el mercado, lo cual facilitó la fuga de capitales.

Piden liberalizar el comercio y las importaciones para llevar a cabo una política económica orientada al exterior. Consideran que proteger las industrias nacionales frente a “las de fuera” es un obstáculo al crecimiento. Esto debe estar unido a la liberalización de la inversión extranjera directa, que unida a la privatización y la desregulación, permitió una competencia que frustró la industria nacional. Y derechos de propiedad tal como está implantado en EEUU.

Lanzada Venezuela a pelear en la arena internacional contra las grandes empresas dotadas de capital, tecnología y personal calificado, con un Estado reducido en facultades para proteger una población empobrecida, el final era previsible. El pueblo estallo en el Caracazo.

En la actualidad, sin pactar ni aplicar las medidas de políticas económicas “recomendadas” por el FMI, desde el pasado 4 de octubre de 2021, el dólar se encuentra por debajo de los 5 bolívares y su tasa ronda los 4,30 bolívares.